2025年,是我的姥爷程林彬离世十周年。每当望向城市东南那座巍峨的蛮汉山,总会想起他生前常说的两段话:一段是对战友的牵挂,“我的战友没活到打走日本人,没看到新中国。有的在文革的时候没能熬过动乱”;另一段是对当下的知足与嘱托,“而我现在能看到你长大、上学、工作,已经很高兴。别忘了我,别忘了我们这些人”。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80年的日子里,那些浸透热血与信仰的故事,愈发清晰地在我眼前铺展开来。

投笔从戎 舍弃优渥赴烽火

1937年冬,日本侵略者的铁蹄踏碎了晋西北的宁静,贺龙老总率领一二〇师挺进到岢岚、五寨等地,在三井村和麻子界沟战斗中一举歼敌二百余人,收复岢岚、五寨、神池三县。捷报传到姥爷家乡时,他正以不脱产民先队长的身份组织群众宣传抗日。看着日军烧杀抢掠的暴行,听着一二〇师抗日胜利的消息,这位从小过着优渥生活的青年,再也坐不住了——他不顾家人劝阻,毅然报名参加了党的抗日动员总会在岢岚举办的军政干部学校,脱下绸缎衣裳,换上粗布军装,成了革命队伍里的一员。

半年的学习时光里,《论持久战》是每日必学的主课。姥爷在手稿里写道:“毛主席的话像一把钥匙,打开了我心里的迷局,让我明白抗击日寇不能靠一时热血,必须走持久战的路。”除了理论武装,瞄准、射击、利用地形作战等军事训练,也让他从“地主家的少爷”快速蜕变为能扛枪打仗的战士。1938年冬,《解放日报》刊登李井泉支队挺进大青山、攻克乌兰花的消息,组织号召学员奔赴敌后,姥爷报了名:“我去塞北,去敌人最猖狂的地方!”

1939年正月初六,年味还没散尽,姥爷随160余人的干部队伍从岢岚出发,由六支队“毛连”(指导员毛瑞生是长征老战士)护送北上。他们日伏夜行,白天躲在山沟里,晚上借着夜色行军,日均路程近百里。崎岖的山路磨得每个人脚掌都起了血泡,大泡套着小泡,一走路就钻心地疼。夜间行军怕暴露目标,不准说话、不准有光亮,大家就用背包带互相拴着,前面人骑马,后面人就拉着马尾巴走。年仅15岁的战友袁吉平年纪小,被安排骑在骡驮上,结果走着走着睡熟了,直到骡子失蹄把他摔进山沟,他揉着眼睛懵懂地问:“怎么了”,让紧张的行军多了一丝让人心疼的温暖。即便如此,队伍里的歌声从未断过:“到敌人后方去!破坏敌人的交通,扩大我们的根据地”的旋律,在山谷间回荡,点燃着每个人的斗志。

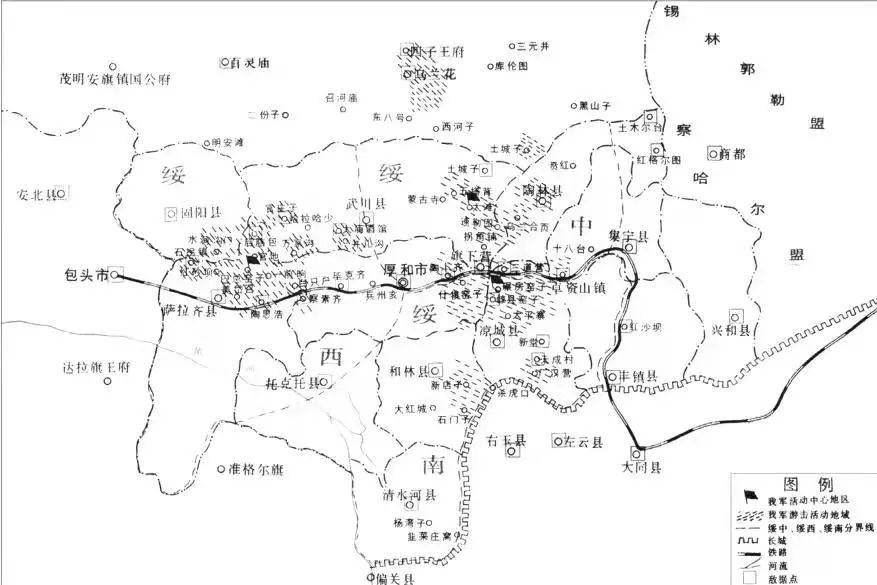

历经十多天风雪跋涉,他们突破敌人封锁,在塞外凉城厂汉营附近与游击队会师。绥东工委书记白成铭同志特意派人送来鸿茅酒。那酒暖到了心里,香气让他记了几十年。因他在行军中表现出的坚定与勇敢,组织决定将他留在蛮汉山——这片连接大青山与晋绥根据地的战略要地,让他带领群众开展游击斗争。“服从分配,决不辜负信任!”姥爷的回答掷地有声,从此,蛮汉山的每一道山梁、每一条山沟,都留下了他的足迹。

扎根敌后 枪林弹雨中筑堡垒

蛮汉山的敌后斗争,是“在刀尖上讨生活”。姥爷最初担任归凉县五区动委会政治指导员,动委会既是发动群众的“主心骨”,也是支援抗战的“补给站”——既要组织群众参军参战,征收粮款、管理地方司法,还要组建小型游击武装,随时应对敌人的“扫荡”。那时党的统一战线政策深入人心,国民党第五路军指挥樊库、绥东保安司令赵励师的部分队伍,都愿与我方联手抗敌,归凉地区的抗日救亡工作搞得红红火火,老乡们送粮送衣,青年们争相参军,连妇女都组织起来做军鞋。

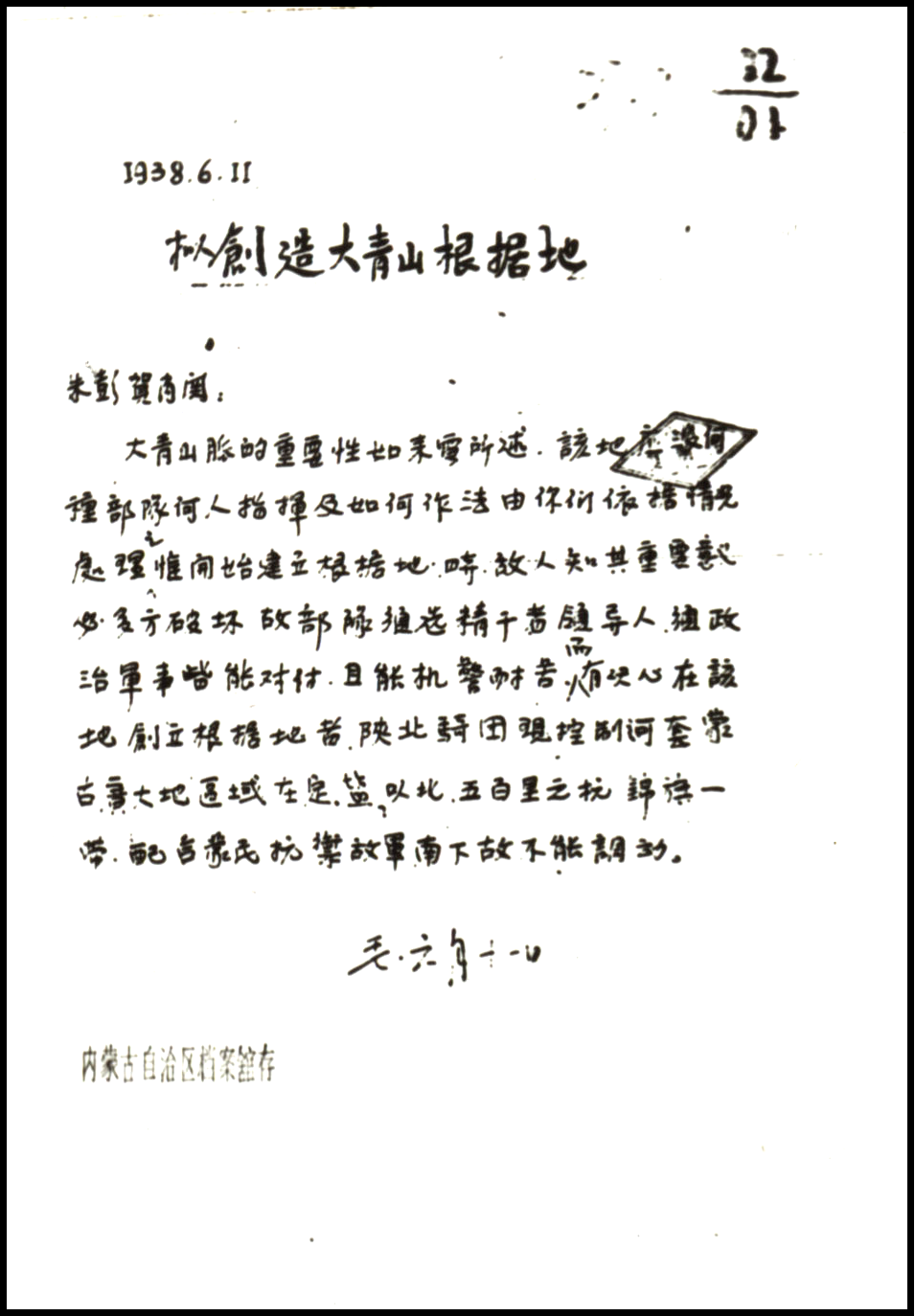

图为1951年参加国庆观礼活动的代表和工作人员

好景不长,1939年春,敌人调集数千兵力,对蛮汉山发动“梳篦式”大扫荡,妄图把抗日力量一网打尽。姥爷与战友们被迫分散突围,他把战马老黄马藏进深山沟的桦树林,用树枝盖好,自己孤身爬上山顶观察敌情。老乡严长财悄悄爬上山,对他说:“娃,这山陡得很,鬼子上不来,你放心躲着!”靠着群众的掩护和对地形的熟悉,他一次次躲过敌人的搜捕。那次扫荡打得异常惨烈:四十二团团长王珍、归凉县委书记张治华、县动委会副主任任振基等多位战友壮烈牺牲;游击大队长白清泉身中数弹,却强撑着对姥爷说:“别管我,快带同志们转移!”突围后,姥爷在老乡刘云家养伤,刘云一家把他当亲人,不仅端汤送药,还和他侄儿结拜为兄弟。绥东工委书记白成铭同志来看望他时,带来了油印的《党员须知》,郑重地说:“经过战斗考验,工委决定让你提前转正。”1939年阴历正月,在摇曳的油灯下,姥爷举起右拳,庄严成为一名正式中共党员。

1940年,姥爷调任归凉一区区长。一区西起和林县西沟门,东至丰镇沙带沟,北接四、五区,南括整个岱海滩,蛮汉山主峰就在境内,可新堂、田家镇等地遍布敌伪据点,斗争环境比五区更恶劣。有人见他才20岁,个子不高,调侃道:“原来是个娃娃区长!”姥爷不恼,笑着说:“打鬼子不分大人娃娃,我靠的是群众,靠的是大家!”这年五一,他接到紧急任务——护送30余名蒙古族青年赴延安学习。他立刻带领游击队筹备棉衣、安排食宿,还特意准备了路上吃的干粮。当邹凤山营长带队把青年们送到乔崞窑村时,老乡们自发组织了欢迎会,程仲一、贾靖芜同志主持会议,歌声、掌声在山间回荡,姥爷说“那是敌后岁月里最暖的一天”。

锄奸反霸 铁血丹心护百姓

敌后斗争既要对付日寇的“扫荡”,也要铲除危害百姓的汉奸走狗。岱海滩毛不浪乡伪乡长刘旺,依仗敌伪势力,表面对我方点头哈腰,背地里却帮日本人搜刮民财、告密通风,老乡们敢怒不敢言。姥爷多次写信警告,可刘旺依旧我行我素。1941年元宵节,游击队长队长段升报告:“刘旺偷偷回家了,说要陪老婆过十五!”

姥爷当即决定行动,分两路人马:段升带便衣队悄悄摸进村子,游击队在村外接应。天擦黑时,段升潜伏到刘旺院墙外,正好听到他老婆说:“家里还有凉粉,你凉凉吃碗再走,别让太君催急了!”不等刘旺端碗,段升一脚踹开门,持枪顶住他的胸口。刘旺瞬间脸色蜡黄,双腿发抖,连声求饶:“八路军饶命,我再也不敢了,我愿为抗日效劳!”“你为日本人效劳,坑害乡亲,破坏抗战,现在说这些晚了!”段升的怒斥,让刘旺瘫倒在地。

恰逢老乡们正在街上敲锣打鼓闹红火、耍龙灯,姥爷决定就地开公审大会。当刘旺的罪行被一一揭露,老乡们再也按捺不住怒火,纷纷上前控诉。姥爷以归凉县政府的名义,代表人民将这个汉奸处以极刑。消息传开后,岱海滩周边的乡公所和地主们吓得不轻,纷纷主动送粮送款,一区的征粮工作再也没遇到阻碍。姥爷说:“不是我们狠,是汉奸太坏,不除了他们,老百姓没法过,抗战也没法搞!”

还有西厢黄地乡伪乡长李成,比刘旺更狡猾,到处吹嘘:“八路军杀了刘旺,能奈我何?他们到西营子,我就躲去井沟子据点;他们到井沟子,我就跑新堂!”姥爷和战友们商量:“得让这只狐狸知道,八路军不是抓不到他!”1941年夏秋之交,得知李成回家,姥爷挑选十余名精干战士骑马直奔李家。他们敲门时故意说:“李乡长,我们是八路军,从南山来,想借两匹马用用。”李成见是八路军,虽心虚却不敢拒绝。“既然没好马,那你骑马送我们一程吧!”姥爷的话一出口,李成瞬间明白自己被“请”了。姥爷给了他一次机会:“要么买匹好马、补齐拖欠的粮款,要么和刘旺一个下场!”李成吓坏了,没过几天就送来一匹膘肥体壮的大白马,还把欠了半年的粮款悉数交清,从此再也不敢和我方作对。

生死考验 绝境之中守信仰

1941年底,频繁的战斗、饥寒交迫的游击生活,让姥爷病倒了——医生诊断是斑疹伤寒。那时医疗条件差,缺医少药,他高烧到说胡话,鼻子流血不止,两侧腮腺化脓肿胀。战友们没办法,只能把附近老乡的棺材借来,放在院子里,给他穿上寿衣,等着最后一刻。危急时刻,老乡胡栓大爷来了,看了看姥爷的情况,咬着牙说:“死马当活马医!”他用开水烫过的剃刀,割开姥爷脸颊的脓包,放出脓血后抹上仅有的紫药水。或许是姥爷命硬,或许是胡大爷的“土办法”起了效,几天后他竟慢慢醒了过来,醒来后第一件事就是要凉水喝,一连喝了七大碗,吐了三盆后出了一身汗,病情渐渐稳定下来。

可就在他养病时,一区新任区长杨泉却叛变了——他不仅自己投敌,还呼喊着诱骗20多名战士出来投降,结果这些战士全被敌人用机枪扫射杀害。每当说起这件事,姥爷的声音都会哽咽:“那些娃都特别优秀,有的会吹口琴,有的会编快板,平时训练完总爱围在一起说笑,个个都俊得很、勇敢得很……”他气得浑身发抖,不顾病体未愈,拄着棍子四处寻找失散的同志,重新组建游击队。绥南专员程仲一来看他时,带来了一批枪支弹药,感慨道:“区长在,游击队就在,这是血的教训啊!”

1942年,日寇对蛮汉山进行更大规模的封锁,挖路、堵沟、垒石墙,妄图困死抗日武装。姥爷的一只眼睛因营养不良加上劳累过度完全失明,可他仍带领游击队采用“换防”战术:敌人上山“扫荡”,他们就下山到岱海滩沿山一带征款、袭扰小股敌人,用缴获的武器武装自己。一次遭遇战中,游击队长段升为掩护大家撤退,前后换了四支枪,毙敌多人,却被鬼子的机枪打中双腿。即便如此,他还忍痛把文件埋进冻土,直到打光子弹被敌人抓住,凶残的鬼子从背后开枪杀害了他。后来战友们收敛遗体时发现,段升的两条小腿肉都被子弹扫光了。姥爷在手稿里写:“段升是个好同志,乐观、勇敢,他还没来得及教我们打猎,还没来得及喝上胜利的酒……”

1943年初,他不得不离开战斗四年的蛮汉山,赴晋西北后方治疗并到党校学习。走的时候,他回头望了蛮汉山一眼,心里像丢了什么——“那里有战友,有救过命的老乡,有流过血的土地。”后来,他历任绥蒙政府财政厅科长、处长、联合工程局副局长,包头市委基建部部长、内蒙古电管局局长等职,为解放战争的太原战役运送过绥远省物资,为抗美援朝战争主持兴建后方医院,参加了新中国二五计划的包头钢铁基地的建设。在即将离休时还坚持主张,为丰镇电厂的选址多方筹谋。2011年,组织上给他了正省级医疗待遇。2015年7月,家人在他离世后遵照他的要求缴纳了一万元的特殊党费。

图为80年代幸存的山西战友留念

姥爷曾笑着讲过,当年和几个战友在蛮汉山顶远眺归绥城(今呼和浩特)他们就着寒风约定:“等把小鬼子打跑了,咱们一起去归绥城,找家馆子吃莜面,再温上一壶烧酒好好唠唠!”但很多并肩爬冰卧雪的战友没有看到新中国,姥爷也在十年前化作了青山的一部分,唯有蛮汉山依旧矗立,把那段烽火岁月刻进了每一块山石里。更让我难忘的是,姥爷并非因家境窘迫投身革命——他出生在山西五寨的地主家庭,小时候家里田产连片、牲畜成群,连衣服扣子、供桌器物都是纯银打造。当年军校同窗大多投奔了国民党,有的后来还去了台湾,可他偏偏选择了最艰苦的抗日游击路,纯粹是为了追随共产党,为了“把侵略者赶出去,让老百姓过安稳日子”。他们用生命守护的土地,早已换了人间——归绥城变成了繁华的呼和浩特,蛮汉山下炊烟袅袅,人们过着安稳的日子。蛮汉山的烽火虽已远去,但那片青山记得,那些年轻的笑脸、滚烫的初心,永远在时光里闪耀,提醒着我们:不忘来路,方能前行。