程仲一烈士既是我的姨爷爷,又是姥爷的本家堂兄,1916年生人。他和姥爷在1937年4月和6月先后加入中国共产党,又在1939年1月一起从晋西北调到大青山抗日游击根据地,一起在中共绥南地区工作。当时,他任中共绥南地委委员、绥南专署专员,姥爷任归凉一区区长。1944年2月9日凌晨,在凉城县蛮汗山区的郭木匠沟同日伪军作战时英勇牺牲,年仅28岁。

我的这位姨爷爷、或是堂姥爷,是那个年代少有的文武双全的知识分子。他先后就读于山西省太原一中、北平国立大学附中、中国大学、山西大学法学院。大学毕业后,他就在山西抗日革命的摇篮——山西大学、山西太原成成中学开展学生运动,参加了八路军驻晋办事处秘密举办的首届党训班,后又协助八路军第一二〇师工作团开展群众工作。曾率五寨县战地动员委员会干部、青年自卫队和抗日群众袭扰交通线,配合八路军巩固了晋西北五寨县城等根据地。还曾任动委会主任,配合八路军工作团工作,创办抗日宣传刊物,动员青壮年参军。

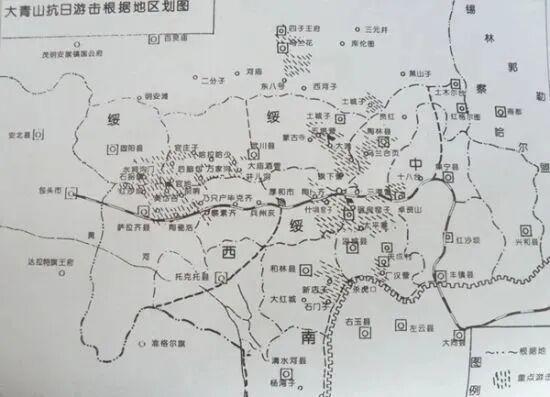

1939年,他们从山西出发,穿过重重封锁到达大青山抗日游击根据地时,亲身感受到了当地群众的困苦:地广人稀,庄稼一年一季,土匪猖獗,日、伪军横行。鬼子、伪军、中央军不但抢粮抢牲口,也拉壮丁、抢姑娘,逼得无数百姓家破人亡、妇女投井上吊,群众生活十分艰难。而日寇当时为了分裂群众基础,打出的旗号是:“不打土匪地主武装,专打八路军”。他率游击队配合大青山骑兵支队,多次围剿土匪,打击日、伪军,赢得了群众的支持。当地群众看到他带领的队伍打击敌人保护群众,便主动送子弟参军,游击队由40余人逐渐发展到100多人。虽然他才20多岁,就能率领10余名游击队员,夜袭重兵把守、装备精良的三道营火车站日伪据点。还指挥东沟战斗,毙敌十多人,游击队毫无损伤,令当地日、伪军闻风丧胆。在极其困难的形势下,在蛮汗山一带机动灵活地打击敌人,极大地鼓舞了抗日军民士气,战士们说:“跟着程专员打日本,战死也痛快。”

他善于做群众工作,与群众、战士同甘共苦,打成一片,经常用诙谐而富有哲理的寓言、笑话、顺口溜教育战士、群众。得知当地有“认干亲”的习俗,就和当地群众“认干亲”、交朋友,这些“干亲”成为一个个抗日“堡垒户”,为游击队递送情报、安排食宿。当时的群众这样形容八路军:八路军有8个八路,是“文八路、武八路、明八路、暗八路、男八路、女八路、老八路、少八路”。

1944年,大青山抗日游击根据地形势有所好转。2月8日晚,他带领十几名游击队员在崞县窑子村附近的郭木匠沟宿营。日、伪军得知情报后火速包围了郭木匠沟,用猛烈的火力封锁了游击队住处。为让游击队有生力量突围,他与几名同志顽强抵抗,最后退守到一座窑洞中,终因寡不敌众壮烈牺牲。当地群众悲痛不已,冒着极大的风险用一条毛毯将他安葬在崞县窑子村的山洞里。

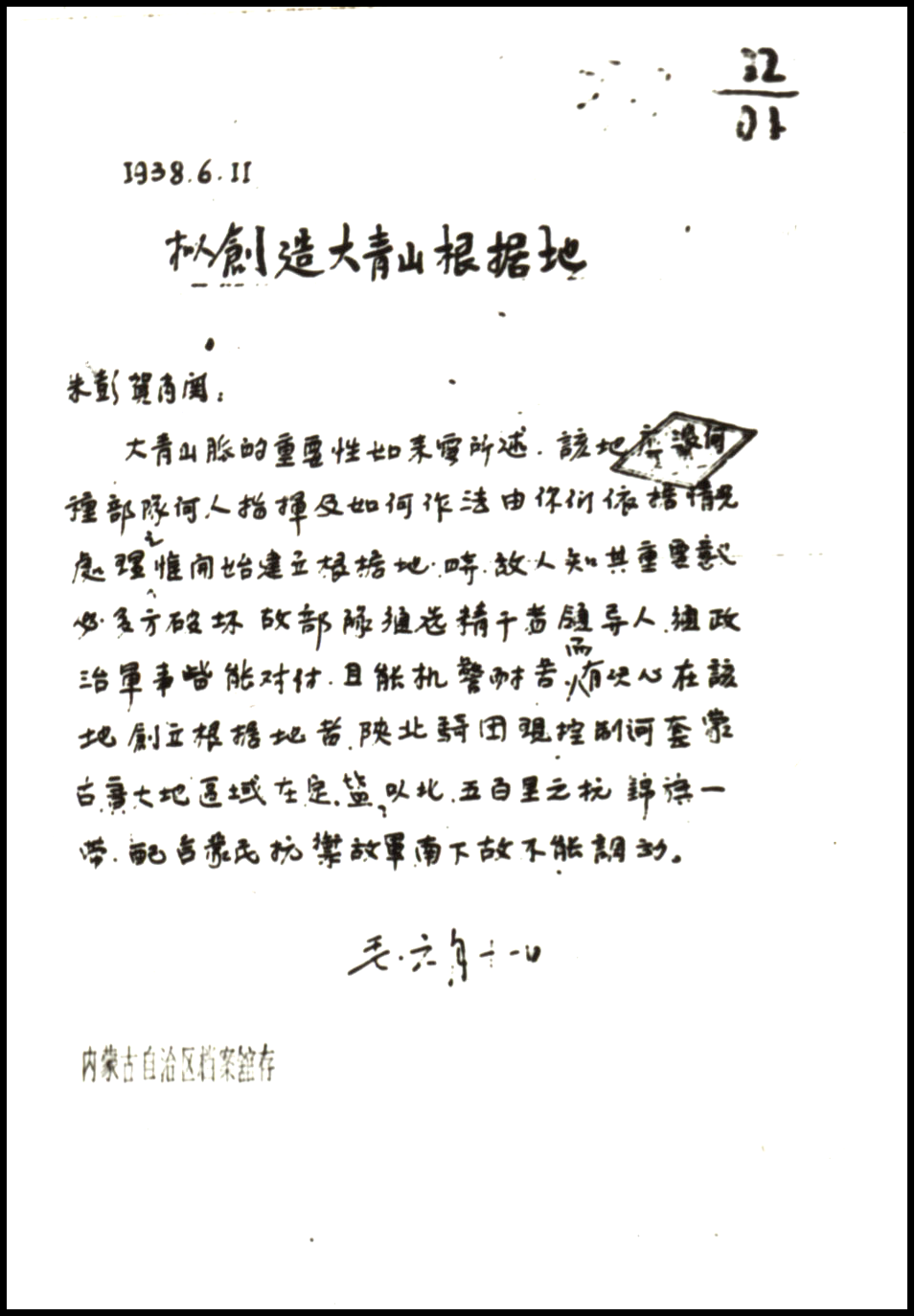

内蒙古档案馆至今还保存着他牺牲前3个月所作的一万余字的归凉地区问题调查,对敌我形势、游击队总体状况、地区财政问题、军队伙食费用及物资分配以及敌伪动向,向党组织作了细致准确的总结和建议。

新中国成立后,他的遗骨被迁至内蒙古革命烈士陵园。2014年,他的名字被载入中共中央、国务院批准,民政部公布的全国第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。

有一首战地诗据说是他为了悼念当时牺牲的战友写的,这首诗也成为他一生的写照:

热血洒草原,忠骨埋青山。

中华好男儿,毋用裹尸还。

山河归我时,九泉心亦宽。

今年清明假期,一大早我上山为他和姥爷扫墓,他们都在大青山烈士公墓一号厅聚首,周围都是一个个耳熟能详的名字和故人,一瓶白酒着实不够敬。在安静清冷的空气中,我在铁架上擦着他们遗像外的玻璃,心里说:这盛世,你们都看到了吧。