▲ 图为张真在延安窖洞前

我的三姨奶奶张真,曾担任国务院机关事务办公室主任。1939 年,她从山西奔赴内蒙古大青山革命根据地,后在绥中专署担任秘书。为便于开展工作,组织上让她化名为“云云”,落脚在陶林三区(现乌兰察布中旗地区)转山子村蒙古族村长韩布布家中。

韩布布是位觉悟极高的牧民,心怀强烈的民族气节,立誓誓死不当亡国奴,很快便成长为当地的抗日骨干分子。他的母亲热布杰玛当时已年过六旬,见云云是远道而来的游击队员,便认下这个 20 多岁的姑娘做干闺女。自此,云云改称热布杰玛为“阿妈”,唤韩布布为“阿罕”(蒙语“哥哥”之意)。韩布布一家待云云如同亲闺女、亲妹妹,蒙汉一家的温情在日常相处中愈发浓厚。

要知道,在那个年代,窝藏八路军无异于与日军为敌,随时可能招来杀身之祸,若无坚定的爱国心与民族气节,绝无人敢冒此风险。而热布杰玛家,不仅是云云的藏身之处,更成了绥中地委的“机要局”——云云每天要在这里传递大量情报,刻印党的秘密文件,还负责保管党的绝密档案材料。

据曾常与云云对接工作的丰凉三区区长高鸿淼回忆,那时的云云身着蒙古袍,头上扎着绸围巾,脚蹬薄底黑帮的绣花鞋,模样清秀,俨然一位地道的蒙古族姑娘。无论联络人员何时到访,总能看到热布杰玛老妈妈背着篓子,在院外的高处拾牛粪。外人看似寻常的劳作,实则是老妈妈在为云云放哨,警惕地观察着周围的动静,一有异常便会及时示警。到了夜里,云云与老阿妈同睡在温暖的热炕上,韩布布则会在院子周围装作放夜马,实则默默为她站岗。战火纷飞的岁月里,这份蒙汉军民之间的革命情谊,显得格外珍贵。

一天,日军搜山时突然闯入韩布布家,云云来不及躲藏,被堵在了屋内。危急时刻,热布杰玛却异常镇定,她提起茶壶,示意云云给“客人”沏茶,可刚要动手,就被一位戴黑边眼镜的日本军官拦住。那军官冷哼一声,操着日语叽里咕噜地说了一通,一旁的翻译官随即用汉语问道:“这女子是你什么人?”热布杰玛故意摇头,装作听不懂汉语;云云也紧闭双唇,只是直瞪瞪地盯着眼前的强盗与奴才,不答一字。与此同时,云云悄悄伸手,借着掏手绢擦手上茶水的动作,紧紧握住了藏在蒙古袍襟下的手枪,目光望向门前的桦树林,心中已做了最坏的打算。

翻译官见母女俩“听不懂”,只好把等候在门外、通晓蒙汉双语的日伪村长武策劳叫了进来,让他把问话译成蒙语追问二人的关系。武策劳立刻上前,拍着胸脯向日军担保:“不用问,这姑娘就是老人的亲生女儿!”日本军官皱起鼻子,又摇着脑袋用日语说了几句。翻译官接着问道:“这姑娘的脸色怎么这么白嫩,和普通村民不一样!” 武策劳顺势解释:“这姑娘身子弱,一直有病,没法去放羊晒太阳,肤色自然白。” 日本军官听后,闭着眼睛“喔”了一声,没再追问,转身带着人离开了。谁也不知,武策劳虽顶着“日伪村长”的名头,实则早已暗中为我党工作。就是在这些蒙古族、汉族“干爸、干妈”的努力下,像姨奶奶一样的一个个八路军干部在严酷的对敌斗争中有惊无险地存活下来,看到了抗日战争的胜利,等到了共和国的黎明。

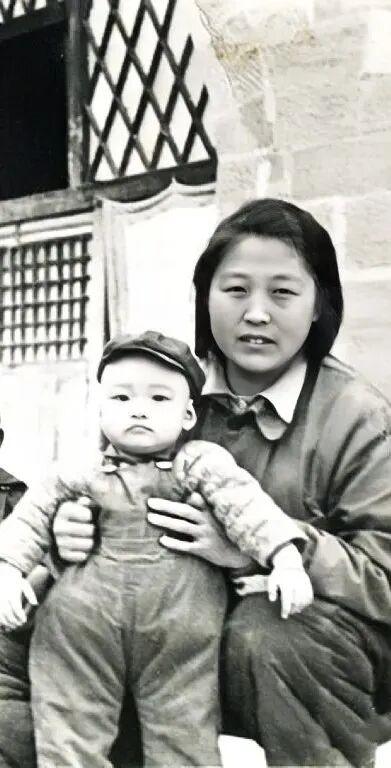

▲ 图为张真和战友在北京家里

新中国成立后,大青山根据地的很多战友及群众到北京,都会到姨奶奶家里亲切看望。在曾经的大青山根据地,至今还有人传颂80年前的革命故事。直到今天,在乌兰察布市察右中旗乌兰哈页苏木巴日嘎斯太嘎查的绥中抗日战争纪念馆里,仍然陈列着绥察行政公署里的旧物,其中就有姨奶奶的照片和她使用过的工具。

作为年轻一代,我们也在努力延续这份情感与记忆:记录和传承着这日益遥远的历史,称这些老战友们的子女为“大舅、大姨”。用大青山革命根据地老战友的话说:“咱们是没有血缘关系的八路军亲戚!”