五姥爷李怀亮老人离开我们已二十四载,可他的故事仍像黄河水一样,在我的心里奔涌。

16岁的“李五娃”与那声“我要当兵”

1940年2月,内蒙古卓资县小十字村的山坡还覆着薄雪。16岁的羊倌李五娃甩着羊鞭,远远看见一队灰布军装的人马沿山脊蜿蜒而来。

他冲到队伍前:“老总,我能当兵吗?”

“为啥?”

“打鬼子,给哥哥报仇!”

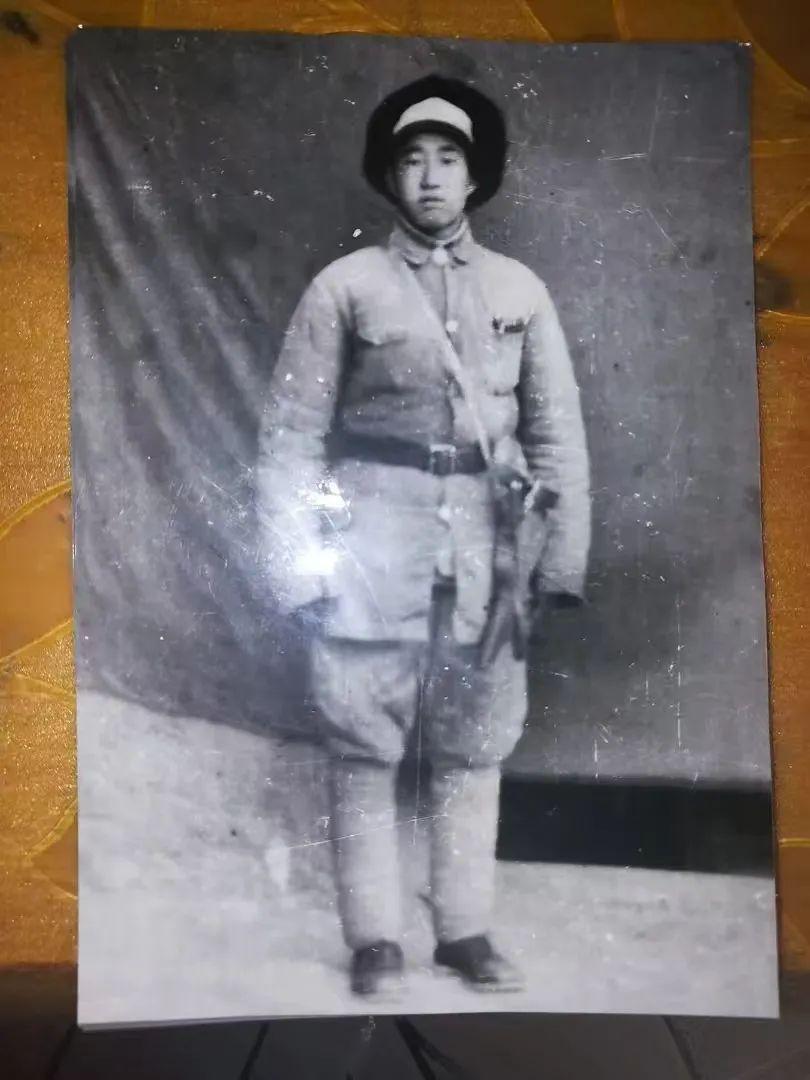

一句话,便是一生的承诺。连队领导给他改名“怀亮”——怀报国志,亮赤子心。从此,山坡上少了一个放羊娃,抗日洪流里多了一名骑兵通信员。

枪林弹雨里的三件“宝贝”

抗战最艰苦的岁月,五姥爷始终随身带着三件东西:一副日军墨镜、一条牛皮腰带、一匹枣红马。

墨镜和腰带得自一次敌后侦察。他化装成走集小贩,混进左云县河村据点,趁夜摸了日军小队长的哨,用一把匕首结果了对方。他把这两件战利品上交连队,首长拍着他肩膀说:“好小子,留着用吧,看见它们就别忘了咱是干啥的!”

至于那匹枣红马,更是生死与共。1942年偏关陈家营突围,五姥爷滚下悬崖,被半山腰树杈卡住,正是枣红马循着硝烟味找了一夜,把他驮回营地。

化民盼为智谋 战场上巧歼敌

一次反扫荡后,部队夜宿偏关老鸦岭,乡亲们提着半袋炒黑豆、一篮子山药蛋送到灶前。一位白发大娘拉着他的手说:“孩子,咱们可把盼头都搁在你们身上了。”那一夜,他躲到马槽边哭了,第一次明白背后,还有千千万万个母亲、姐妹和孩童的期盼。

此后,他作战不再只是冲锋,更动脑子。1945年打毕克齐,他肩挑货郎担,三枚银元哄过哨兵,把镇内工事摸得一清二楚;打集宁时,他率侦察排连夜捕获俘虏,让主力一枪未发端掉敌人指挥所。他说:“每节省一颗子弹,就可能少牺牲一个战友,多保住一个老乡。”

胜利那天 老兵卸甲不卸志

抗战胜利后,他又参加了解放战争、剿匪战斗,直到 1950年脱下戎马,到托县搞秋征。在地方工作33年,他从不居功,只说自己“是幸存者,替死去的战友多干点事”。离休那年,他把军功章装进木匣,却把墨镜、腰带和用炮弹壳做的马铃挂在床头,每日拂拭。

2001年春,他病重。4月5日黎明,他穿着崭新的绿军装,胸前别着那副旧墨镜,安详离世。我们遵照遗愿,把木马放在灵前,马头朝着南方——那是偏关、左云、集宁的方向,是他和万千战友浴血奋战的疆场。

我常想,五姥爷那一代人到底留给我们什么?是军功章?是惊险情节?不,是一份“国家兴亡,匹夫有责”的担当,是“为了老百姓能好好活”的朴素信仰。80年过去了,枪声远去,山河无恙。但枣红马的嘶鸣声仍在云中古城上空回荡。