二十载“绿水青山就是金山银山”的理念浸润,在乌兰察布大地上生长出深刻的实践肌理。这座横亘在内蒙古高原与平原、丘陵间的城市,用一场跨越十余年的能源革命,实现了经济发展与生态保护的双赢。从早年的风电特许权项目破冰,到光伏扶贫助力打赢脱贫攻坚战,再到如今源网荷储一体化的系统突破,内蒙古电力集团乌兰察布供电公司的每一步探索都在回答同一个命题:如何让“风吹草低”的生态本底,转化为“绿电涌动”的发展动能。

风光赋能 从单点突破到源网荷储革新

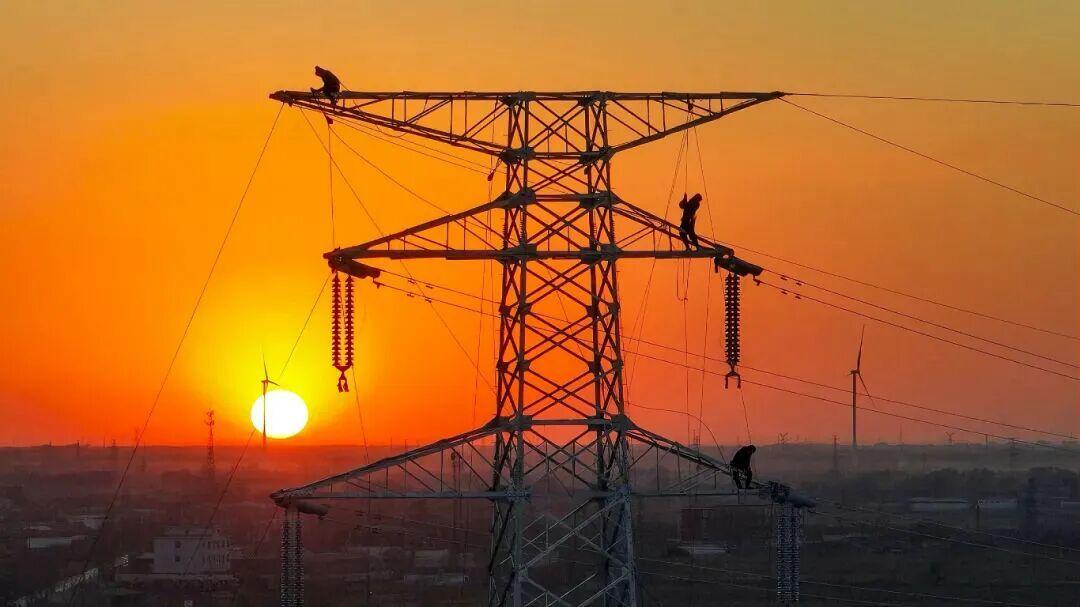

2008年,龙源四子王风电场的风机首次在辉腾锡勒草原架起时,“保护还是破坏?”的疑问曾萦绕草原。如今答案已然清晰:沿山脊布设的风机避开了核心草场,每年300亿千瓦时的风能产出,相当于替代1000万吨标准煤,而草原生态旅游与风电观光的融合,让牧民在草场上既收获牧草,也收获“风光经济”。这种早期探索中形成的“生态优先”原则,为后续发展定下基调,2025年,乌兰察布供电公司承建四子王旗防沙治沙和风电光伏一体化项目时,采用“铁塔让道植被”的施工方案,让181基铁塔与沙生植物共生,成为“开发不毁绿”的新样板。

曾几何时,新能源“弃风弃光”是行业痛点,该公司十余年间建成的骨干网架,在草原上铺就一张“能源汇集网”,让分散的风电、光伏聚集成流,推动新能源从“点式开发”迈向“网络协同”。2022年11月启动的景通红丰储能电站试点,作为乌兰察布地区接入的首座储能电站,虽容量仅为3万千瓦/6万千瓦时,却为如今97万千瓦/198万千瓦时的储能集群提供了技术储备。“十三五”期间,337座光伏扶贫电站产出的“阳光红利”,不仅发电增收,还助力建档立卡的385个贫困村全面实现脱贫攻坚目标,让老乡们读懂了“蓝板板”的价值。如今,该公司D5000智能调度系统日益成熟,实时监测的出力曲线,恰似新能源与电网的“对话图谱”,通过“源网荷储”的协同联动,让“两山”理念中“系统治理”思想在实践中得到印证。

绿电筑基 “草原云谷”数据经济的链式崛起

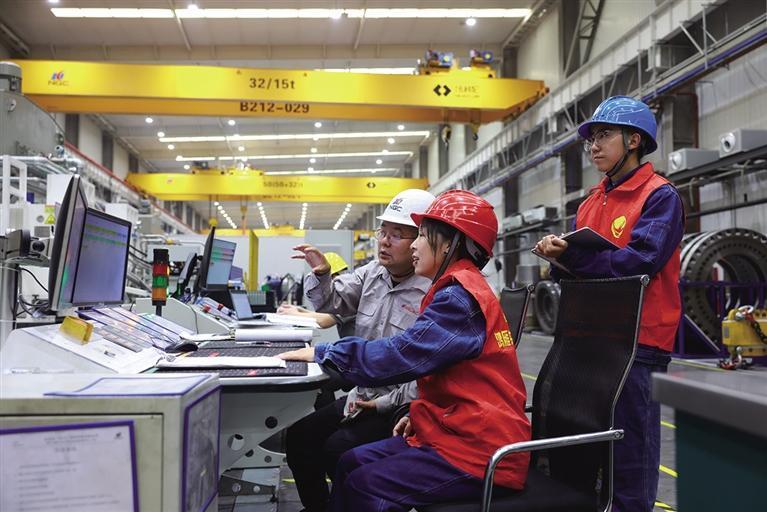

当数据中心遇上新能源基地,碰撞出“以电定算、以算调电”的良性循环,算力需求为新能源提供着稳定消纳的途径,绿电供应又为算力产业赋予生态竞争力。这种“数字经济+绿色能源”的融合让人想起,早在2013年,第一家华为云数据中心落户“草原云谷”,16亿元投资,1500架机柜、2万台服务器,开启了大数据产业的崛起之路。

2018年,华为后续三期项目及阿里巴巴、苹果等9个数据中心项目签约,6.8万台设计机柜规模让乌兰察布跻身“最适合投资数据中心的城市和地区”,2024年,全市36个数据中心里智算中心占33个,总投资1406亿元,签约机架规模超110万架,算力运营规模61500P,智能算力占比超90%,“绿色算力进京”行动全速推进。2025年,中金数据乌兰察布低碳算力基地的正式投运,也证明了乌兰察布承载全国首个数据中心绿电直连源网荷储一体化项目的底气。

十二年间,乌兰察布供电公司用“乌优供电、无忧用电”的优质服务和严格、精细化的工程建设助力地区大数据经济“腾云而上”,让绿色低碳的算力经济发展与实现“3060”双碳目标的进程双向奔赴。如今,65.7%的新能源装机占比、连续突破50%的发电量占比,背后是近200家新能源企业构建的产业链,带动3万人就业的生态经济化,年减排超2000万吨,相当于600万亩森林的生态效益,更证明了保护生态的投入,终将以可持续发展的方式回馈。

从早年的“摸着石头过河”到如今的“系统推进”,乌兰察布供电公司的实践恰如草原上的风与光:风无形却能驱动机器,光无声却能孕育生命,“两山”理念的力量,正在无声处积蓄磅礴力量。当这座城市向“再建一个千万千瓦级清洁能源基地”冲刺时,不仅是能源结构的转型和发展理念的迭代升级,更离不开一代又一代乌电人“功成不必在我”的坚守。