8月19日,中央广播电视总台财经频道(CCTV-2)《经济半小时》栏目播出《统一大市场:电力市场新逻辑》专题节目,聚焦全国正在加速的电力市场化改革,深刻改变着我国电力行业。其中,央视记者实地走访调研蒙西电网,深度报道蒙西地区电力市场建设情况。

今年2月,国家发展改革委和国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》,明确要求“新能源上网电量原则上全部进入电力市场”,这意味着新能源上网电价全面由市场形成。从“计划电”到“市场电”,这不仅是一次价格形成机制的调整,更是一场触及各方利益格局的深刻变革。

内蒙古电力集团党委书记、董事长张海峰:市场化改革不仅打破了僵化的价格机制,还释放出清晰的市场信号,吸引资本和产业链向新能源领域加快集聚。市场的无形之手促进了新能源企业来内蒙古积极投资,也促进了新能源的产业链、低碳产业在内蒙古落地。

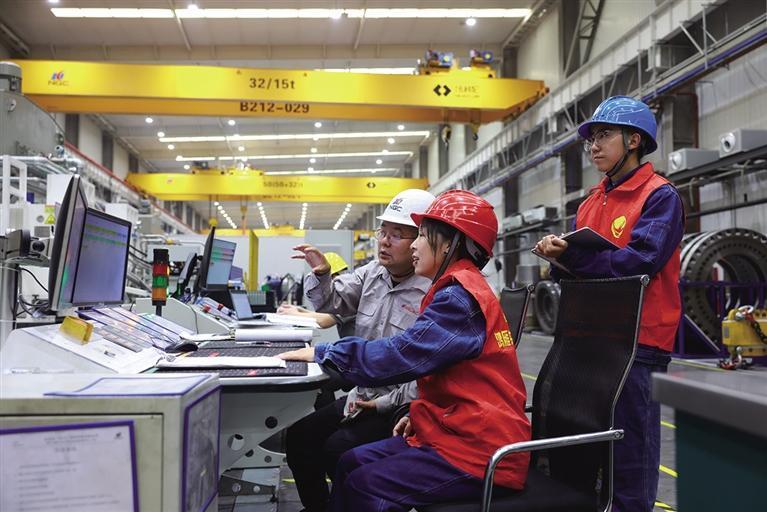

内蒙古拥有全国一半以上的风能和五分之一的太阳能,新能源装机发电量和外送电量均居全国首位。眼下最大的挑战之一是电网建设如何跟上新能源发展的脚步?

内蒙古电力集团党委书记、董事长张海峰:宁让电等发展,而不让发展等电。未来5年,根据新能源建设、外送通道建设、源网荷储建设,我们预计安排两千亿投资,使电网更加智能化、更加密集。

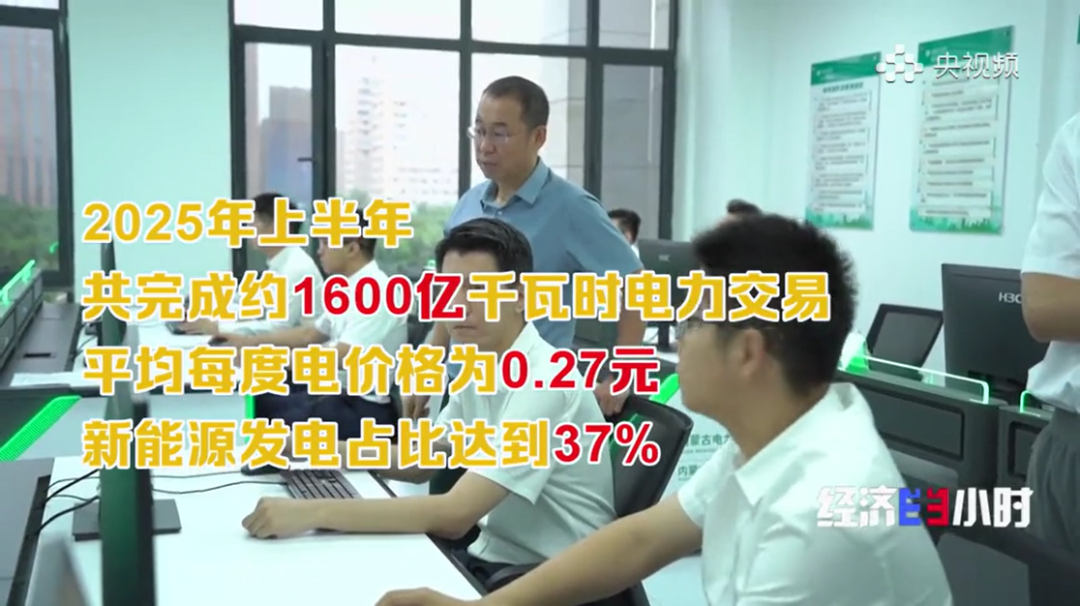

在内蒙古电力交易中心,电子大屏幕上实时显示着各个时段的电价曲线和交易数据。今年上半年这里共完成了约1600亿千瓦时电力交易,平均每度电价格为0.27元,其中新能源发电占比达到37%。

近几年,山东、浙江、内蒙古等地先后出现过负电价的情况。对于新能源发电企业来说,边际发电成本几乎为零,为了避免弃风弃光造成浪费,他们会在电力需求严重失衡时选择低价甚至负价卖电。

内蒙古电力交易中心有限公司总经理 王海利:电价信号会引导供需往平衡上来匹配,从电网运行相对平稳安全角度来讲有引导作用。

负电价的出现本身就是我国电力市场化改革的产物,也是市场机制发挥作用的表现。它既能倒逼发电企业优化经营策略,也能引导客户在电价低谷时增加用电,实现供需双方的动态平衡。

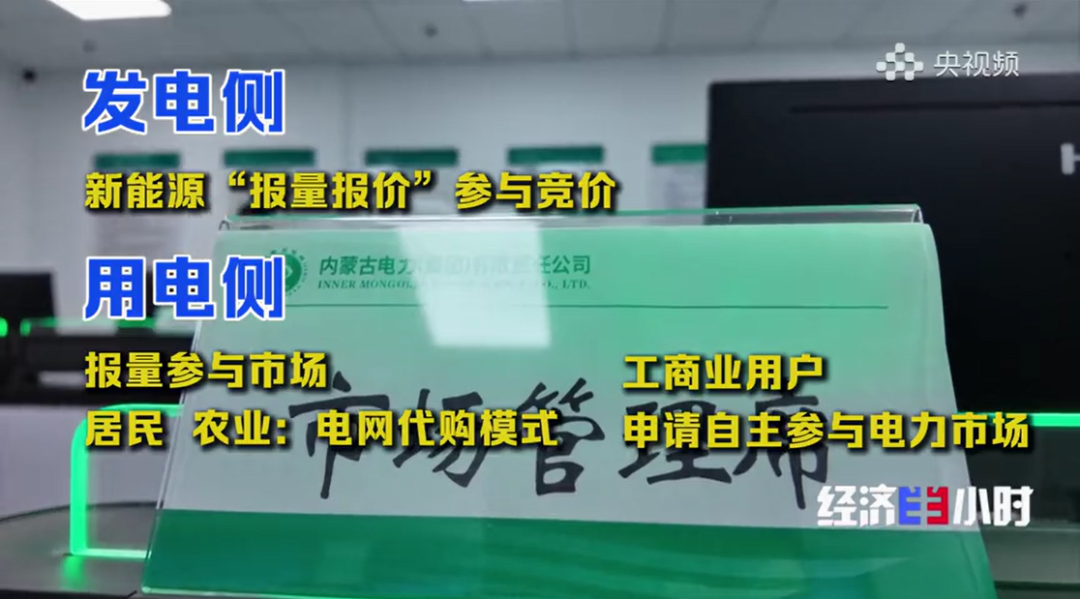

作为我国首批8个电力现货市场试点之一,蒙西电力现货市场已实现发用双侧全电量参与交易,在发电侧新能源全部入市需要报量报价参与竞价,而在用电侧则通过报量参与市场居民农业用电。采用电网代购模式,目前不受现货市场价格波动影响,工商业客户可申请自主参与电力市场。

电力现货市场是电力体制改革的关键环节,相比计划加市场的价格双轨制,现货市场价格由实时供需决定,更能反映电力的真实价值和稀缺程度。既为发电企业优化决策提供价格信号,也引导客户灵活用电,实现电力资源的高效配置。

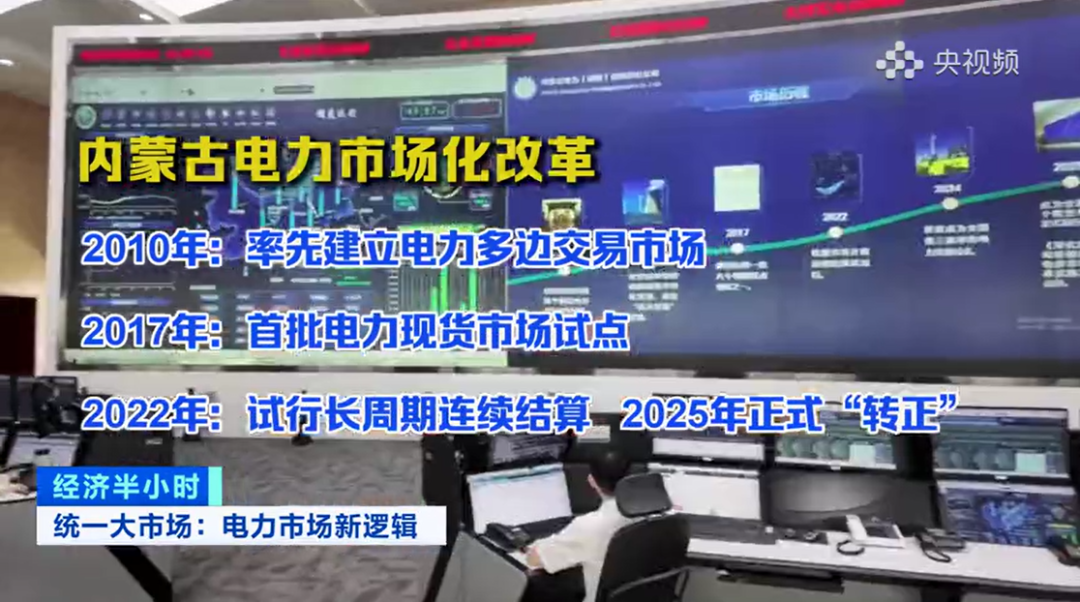

2010年内蒙古率先建立电力多边交易市场,2017年成为首批电力现货市场试点,2022年试行长周期连续结算,2025年正式转正。

记者在调查中发现,随着国家发展改革委“136号文”的落地实施,我国新能源与电力市场的运行逻辑正在被彻底改写:过去依赖固定电价与政策补贴的模式逐渐退出,取而代之的是完全由市场供需决定的价格机制。内蒙古蒙西电力市场,正是我国电力改革的“先行样本”。