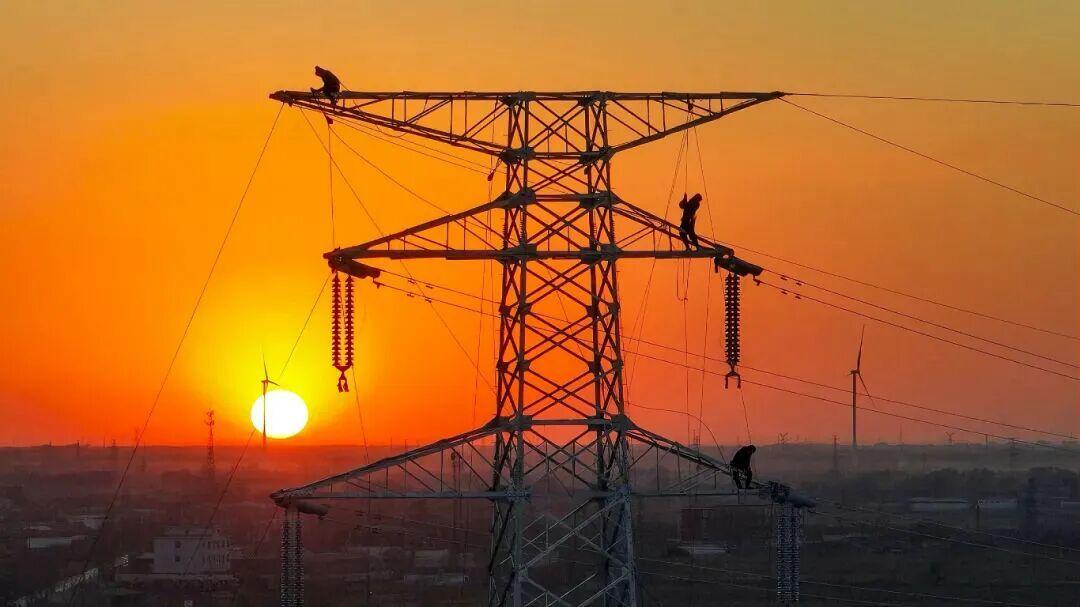

在内蒙古广袤的草原戈壁间,一座座铁塔如银色脊梁撑起绿色能源通道,一条条电缆似脉络般输送着可持续发展的不竭动力。为积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,内蒙古电力集团以"生态优先、绿色发展"为指引,将生物多样性保护深度融入电网建设运维全流程,在保障能源安全的同时,为草原、沙漠、湿地等生态系统筑起电力屏障,探索出一条人与自然和谐共生的电网发展新路径。

工程建设中的生态智慧

近年来,集团公司高度重视电网工程建设的生态环境保护工作,出台环境保护相关政策文件,全面加强环境影响评价重点论证和保护对策的设计、实施,着力实现电网建设与生态环境保护全面、协调、可持续发展。

库布齐沙漠北部,在不久前刚刚投运的库沙500千伏输变电工程线路下方,移栽后的四合木幼苗舒展着嫩绿的枝条,与周边原生植被渐渐相融。

四合木是国家二级保护植物,同时也是中国特有、珍稀的古地中海残遗植物,主要分布在干旱荒漠地区,在维持特殊生态系统功能、研究古地理变迁等方面具有重要价值。

“在工程建设过程中以及投产后一段时间,我们会采取就地移栽和植苗补种的方式,恢复四合木种群,助力保持并扩大重点保护野生植物种群数量。”库沙500千伏输变电工程项目负责人高原介绍道。

不仅如此,在工程设计阶段,工作人员对涉及四合木生长区域的每一处塔位都细细斟酌、逐基优化,把四合木分布稀疏或全然无迹的区域作为首选,同时通过增大塔距缩减四合木生长区内的立塔数量。一番精心调整后,新的塔位排布数量比原计划减少了10%,既让工程建设稳步推进,又守护了这片珍稀植被的安然生长,真正实现了工程与生态的双向奔赴。

在乌海市甘德尔山的陡峭岩壁上,深灰色的岩羊灵活蹦跳,一群飞鸟不经意间掠过眼前。在不远处的乌海抽水蓄能电站建设现场,为守护岩羊、赤麻鸭等生灵的栖息家园,工作人员早已在施工区Y2路沿线布设野生动物监测摄像头,实时追踪它们的活动轨迹。一旦发现野生动物误入施工区,便第一时间联动地方部门开展救助,让工程建设与生物多样性保护在这片土地上和谐共生。作为大型施工项目,乌海抽水蓄能项目在珍稀植被保护、水资源循环利用、噪声扬尘管控及文化遗址保护等方面的实践,更为新时代绿色工程建设提供了有益借鉴。

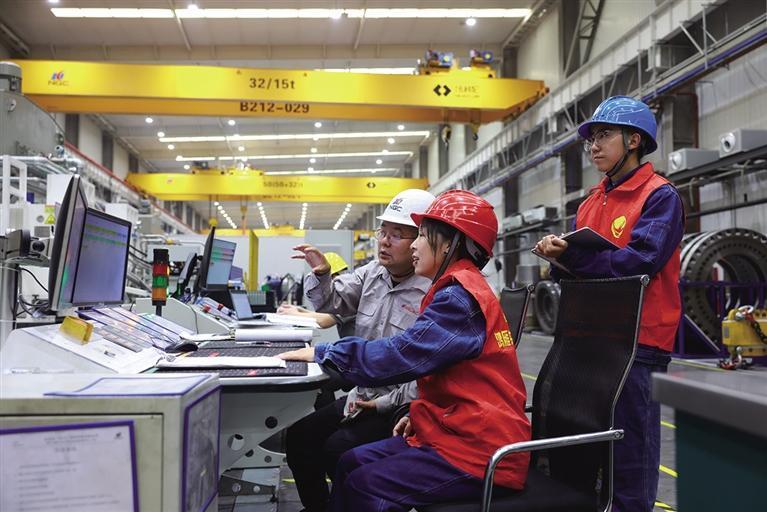

技术创新驱动绿色转型

在蒙西电网首座室内500千伏GIS智能变电站土默特500千伏变电站里,暗藏着绿色建造的密码,通过节地布局及户内钢结构厂房设计,节省用地2200平方米,减少弃土工程量约8040立方米。在巴彦淖尔磴口县,跨越黄河的两座高105.6米、重154.8吨的输电铁塔格外醒目,该线路为2023年底投产的浩雅500千伏输变电工程,其采用的耐低温耐磨新材料,使线路达到1243米的跨越档距,有效避免了对黄河湿地生态系统的大规模扰动……一个个凝聚着创新智慧的绿色工程,走出了500千伏主网建设发展的新路径。

近年来,随着自治区生态环境持续优化,鸟类种群数量显著增长。输电杆塔因结构稳固、视野开阔,逐渐成为鸟类筑巢的“热门选址”。为保障电网安全又兼顾生态保护,更好地解决鸟线矛盾,内蒙古电力集团基于“职工创新工作室”等创新平台,于基层运维实践中孵化出众多卓有成效的创新成果。今年7月以来,鄂尔多斯供电公司输电管理一处创新地对220千伏芒红I、II线等四条输电线路实施防鸟设备升级。通过安装智能三合一惊鸟器发射组合声波,加装旋转式针筒防鸟刺与360°弧形针板,悬挂动态仿生老鹰模型,形成“声波驱离、物理阻隔、视觉威慑”的立体化防鸟网络。

在铁塔银线延伸之处,内蒙古电力集团始终以敬畏之心守护着草原戈壁间的生灵草木。这些融入建设全流程的生态智慧,不仅筑牢了能源输送的安全屏障,更书写着“绿水青山就是金山银山”的生动注脚。未来,随着更多绿色技术的落地、生态理念的深化,这片土地上的能源动脉与自然生态,必将在和谐共生中奏响更嘹亮的发展乐章,让每一度电都带着生态保护的温度,照亮内蒙古可持续发展的前行之路。