当草原的风掠过连绵风机,将旷野动能转化为万家灯火;当沙漠的烈日穿透光伏矩阵,让黄沙之上生长出绿色电流——这片横亘北疆的土地,正以能源革命的壮阔实践,书写着“生态优先、绿色发展”的时代答卷。作为国家重要的生态安全屏障和能源基地,内蒙古电网用20年时间,架起风光转化的“电力高速路”,让曾经的“煤电独大”蜕变为“风光领跑”,在银线纵横间铺展生态与经济共生共荣的新图景。

网架为骨:筑牢绿电输送的“动脉系统”

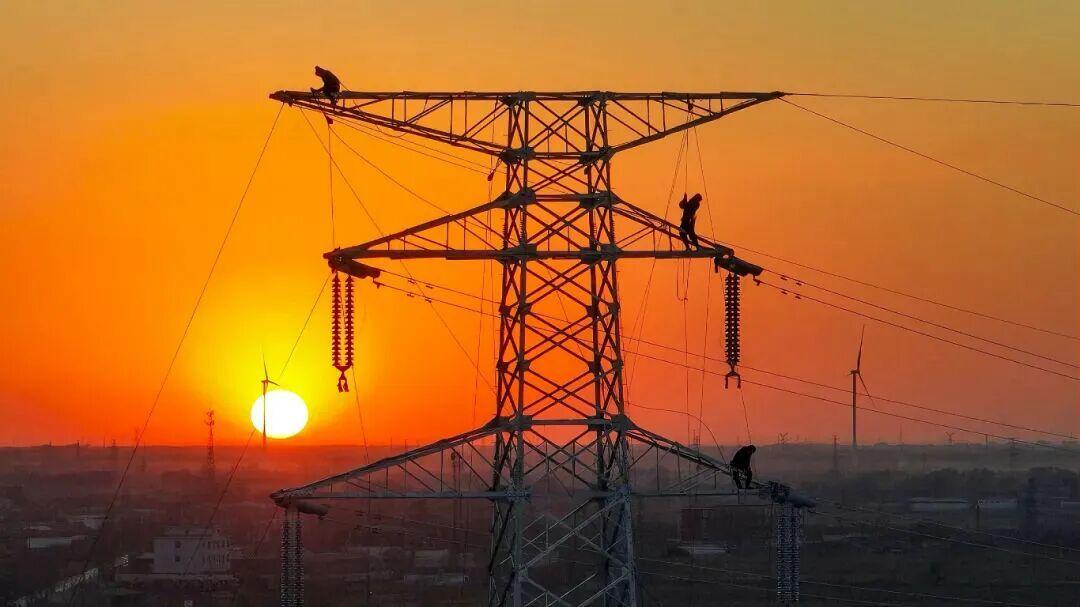

从“三横四纵”到“四横五纵”,内蒙古电网的每一次升级,都在为新能源开辟更广阔的通道。2012年春坤山500千伏输变电工程投产,为包头后山的风电装上“出海口”;2018年百灵变电站升压改造,一举串联起34个新能源厂站,成为绿电汇集的“枢纽站”;2024年东苏500千伏工程竣工,标志着蒙西电网第四横通道全线贯通,让巴彦淖尔的光、乌兰察布的风得以跨区域联动。

这些铁塔与银线织就的网络,不仅是电力的输送者,更是能源格局的重塑者。311千米的河套—德岭山—春坤山线路,像一条绿色纽带,将多个旗县的风光资源拧成“合力”;而蒙西至京津冀直流输电工程的核准建设,更让北疆的清洁能源有了直抵华北腹地的“快速通道”,为2024年内蒙古在全国率先开展的跨省特高压绿电交易奠定了坚实基础,该交易规模达762亿度,位居全国第一,仅此就节约标煤243.84万吨,减排二氧化碳0.76亿吨。截至2025年,内蒙古电网已建成风电汇集站、智能变电站等关键节点数十座,形成“源网荷储”一体化的灵活架构,让绿电从“发得出”稳稳走向“送得出”。

消纳为要:激活风光转化的“智慧引擎”

2004年,6.4万千瓦的风电装机,在770.2万千瓦的统调装机中仅是“涓涓细流”;20年后,6765.18万千瓦的新能源装机超越火电,成为电网“主力军”——这组数据的跨越,背后是消纳能力的跨越式提升,也推动着绿电产量的大幅增长,2024年内蒙古生产绿电已超2000亿度。

从“百亿千瓦时”到“过半装机”,内蒙古电网用创新破解新能源“间歇性”难题:抽水蓄能电站化身“巨型充电宝”,呼和浩特抽蓄电站累计发电124亿千瓦时,4座在建抽蓄项目将新增480万千瓦调节能力;阿左旗100兆瓦新型储能电站投运,80座储能设施形成“500万千瓦放电、300万千瓦充电”的灵活调节力,今年前5月充放电量同比激增4倍。煤电机组也转型为“调峰助手”,通过现货市场“时段差价”机制,为风光发电“腾挪空间”。

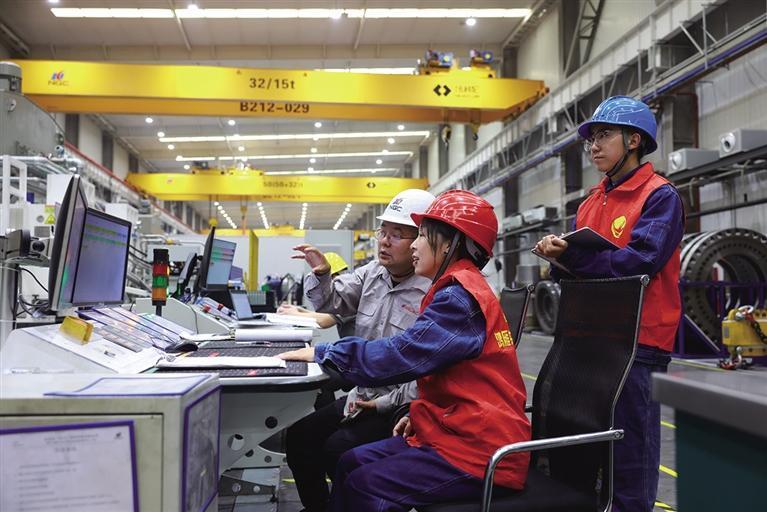

市场机制的突破更让绿电“流动起来”。作为全国第三个绿电交易试点,2024年内蒙古绿电交易超900亿千瓦时,96%的新能源装机参与中长期交易,“日前预出清+实时调度”的模式,让算力中心、工业园区用上“直供绿电”。在内蒙古电力集团经营区域内,共有1788家市场经营主体参与绿电交易,630家新能源发电企业生产的绿电源源不断送往1158家用电企业,全年绿电累计交易量757亿度,交易规模与增速超过其他省级电网水平,居全国首位,且2024年累计推送核发绿证超2.4亿张。到2025年4月9日,内蒙古电力交易公司当日就完成绿电交易量1.94亿千瓦时,470家新能源场站和256家用户自主参与交易,足见市场活跃度之高。在呼和浩特、乌兰察布的低碳园区里,“风光发电—绿电直供—产业降碳”的闭环已然形成,曾经的“电价洼地”正成长为绿色产业的“沃土”。

生态为基:绘就北疆发展的“绿色画卷”

库布其沙漠的700万千瓦光伏项目,是这场能源革命最生动的注脚。光伏板下,沙生植物悄然扎根,曾经的“不毛之地”既产出400亿千瓦时绿电,又创造了“治沙护生态”的奇迹,被联合国赞为“全球荒漠化治理标杆”。这不是孤例——在“沙戈荒”地区,每一座风电场都是“锁边林”,每一块光伏板都是“固沙器”,“发电促发展”与“护绿保生态”形成完美闭环。

绿电外送更让这份生态价值跨越千里。±800千伏昭沂直流累计输送76.63亿千瓦时绿电,蒙西至京津的绿电交易,让草原的风与沙漠的光,点亮了沂蒙山的灯火、温暖了京津冀的万家。截至2025年7月,蒙西外送华北绿电突破1亿千瓦时,这组数字背后,是“银线接京畿,绿电度阴山”的能源协作,更是“水更绿、山更青”的生态承诺。

20年风雨兼程,内蒙古电网见证了一场静悄悄的能源革命:从风机在草原竖起第一叶扇片,到光伏板在沙漠铺就“蓝色海洋”;从“煤从空中走”到“绿电送千里”。当新能源装机突破6700万千瓦,当外送绿电持续增长,这片土地正在证明:绿色,不仅是北疆最动人的底色,更是高质量发展最澎湃的动能。在构建新型电力系统的征程上,内蒙古电网将继续以网架为笔、以消纳为墨,在祖国北疆描绘出更壮阔的“绿润风光”。