初见包金花时,丝毫看不出南方女子的小家碧玉,豪迈、幸福的形象让我们不仅看到草原儿女情怀,更看到美满一生的缩影。

二十世纪五十年代末,新中国遭遇严重的自然灾害,大批南方孤儿面临营养不足的危机,国家决定把孩子们送到食物相对充足的内蒙古,内蒙古各地先后接纳了3000名孤儿,草原上的额吉有的步行,有的骑着马,赶着勒勒车,争先恐后收养这些孤儿。其中,被达茂草原牧民收养的孩子有42个,这其中就有不足一岁的包金花。

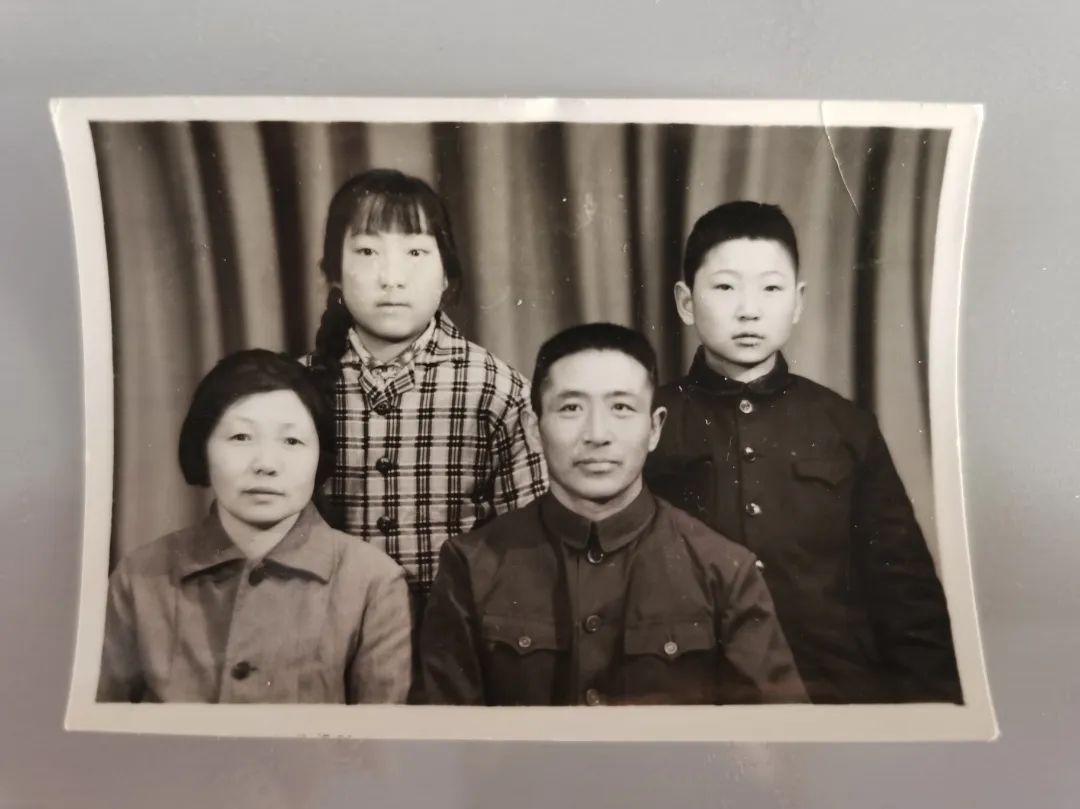

收养包金花的是达茂旗武装部蒙古族干事桑瓦达瓦,当时29岁,是一名共产党员,有一个比包金花大2岁的儿子,但是他和爱人仍决定收养金花。

“草原的路有多长,父母亲的恩德就有多长”,提及父亲,金花眼中的崇拜、不舍、怀念交织着泪水与回忆铺展开来。父亲对金花的宠爱远远超过哥哥,兄妹之间的玩笑打闹不仅护着金花,更是在金花被哥哥欺负时,无条件袒护金花,“回想起来,哥哥更像是领养的孩子”,家里买了新布料,母亲就先紧着金花做衣服用,新鞋子、新衣服都让同龄人羡慕不已,父母亲甚至不许邻居说金花是收养的,直到父亲去世,母亲的老年痴呆症状越来越严重,才告诉金花真相。母亲说:“以后我们可能照顾不了你了,你如果想的话,去找找自己的亲生父母或者兄弟姐妹。”爱是一场双向奔赴,其实金花在父亲刚过世后就知道了自己的身世,但是她坚持等着母亲亲口告诉她。

桑瓦达瓦1931年1月出生于内蒙古察哈尔盟商都镶黄联合旗乌兰脑包村。18岁入伍成为内蒙古骑兵第十一师四十一团五连战士,吃苦、耐劳、用心服务群众工作出色,1960年被授予中尉军衔,转业后响应党的号召走进基层牧区,一直在达茂旗工作,邻里邻居都亲切地称呼为“老桑”或者“桑书记”。

金花印象中的父亲工作很忙,回家后叮嘱两个孩子最多的就是一定要重视学习,才能给国家多做贡献。桑瓦达瓦用一生时间养育了这个“国家的孩子”。半个多世纪过去了,金花在草原阿爸阿妈的哺育下,长大成人,成家立业。

谈起三千孤儿入内蒙的故事,这位来自“南方的孤儿”金花骄傲的告诉我们,“我从心底里感谢国家把我送到草原,给了我第二次生命,要是当时没有这个政策,我现在都不知道能不能活下来。”60多年来,包金花没有离开过达茂草原,从每天搬送货物的供销社工作人员,到电力服务公司出纳,再到内蒙古电力集团包头供电公司的一名电力抄表员,金花始终坚守岗位,回忆起工作,她很羞涩的表示自己做的远远不足以回报这片草原的恩情,“我能做的不多,但我想把我能做的都做好。”现在她的孩子也接过金花肩上的担子,继续服务在满都拉边境的内蒙古电力集团包头供电公司红旗供电所里,为边境牧民守护一寸光明。

2021年3月6日,习近平总书记参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时,提到“三千孤儿入内蒙”这一历史佳话,党和国家对孤儿的关怀关心,在达茂旗“国家的孩子”中引起强烈反响。也是在那一年,她找到了“组织”,当年和她一样从南方来到草原的孤儿们,通过微信群重新建立起了联系。他们在群里会偶尔聊聊天,时间长了相约在一起吃个饭。他们的微信群有一个温馨的名字“草原兄弟姐妹在内蒙”。六十多年的相守,让包金花的血脉灵魂都融入了这里,当年的好多“孩子”都开始在上海等地开展寻亲,她说:“我是草原的孩子,我要留在草原。”

退休以后,包金花还是喜欢拉着合唱队的小姐妹一起到草原深处去唱歌,穿着蒙古袍,哼着草原歌曲,这种安心、安稳、安逸是草原给的,这就是草原的孩子,更是国家的孩子。她就像自己的名字一样,光彩夺目、珍贵无比,点亮了草原的一片天。