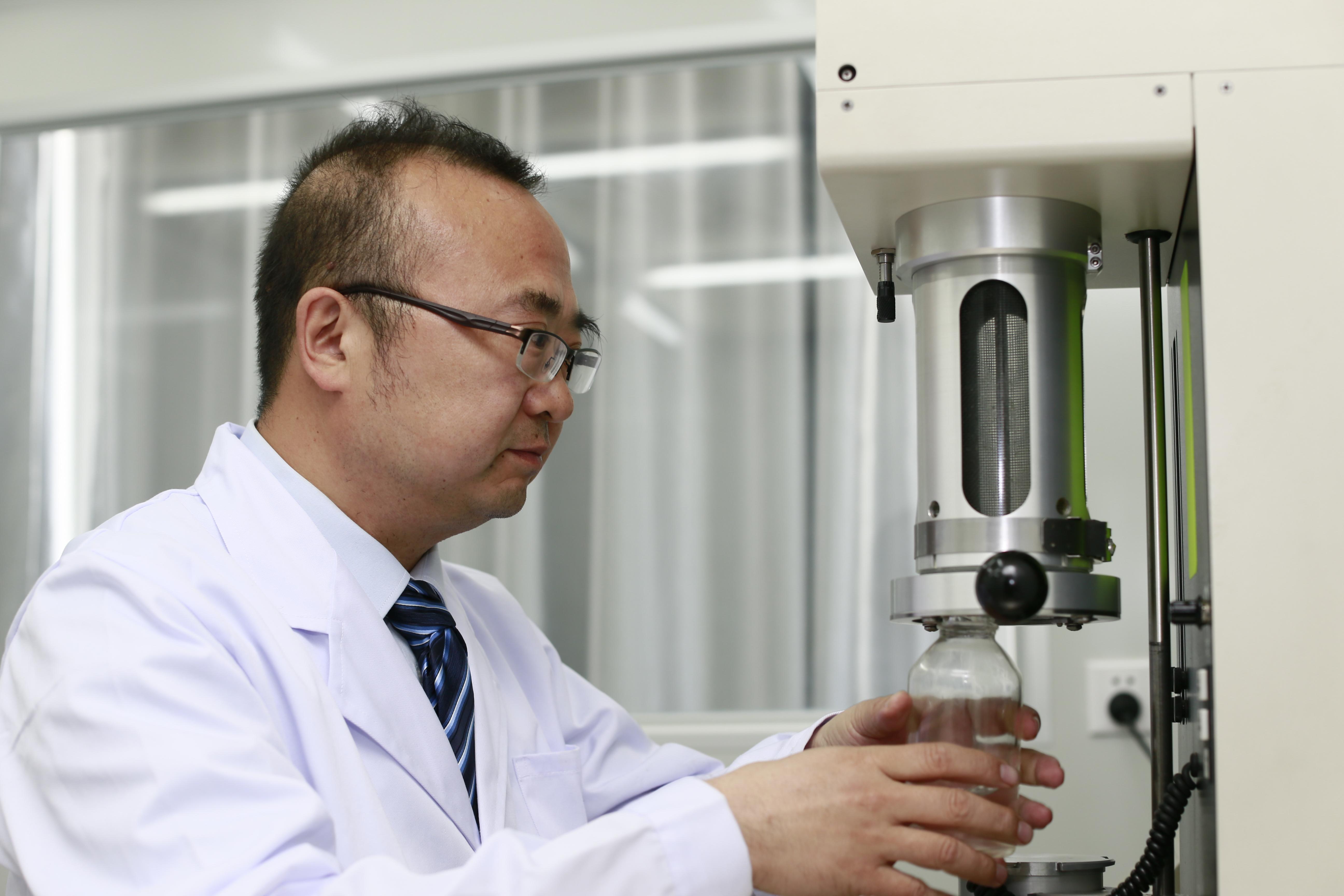

4月28日上午,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京举行。内蒙古电力集团内蒙古电力科学研究院一级专业工程师孙利强作为全国劳动模范接受表彰!

什么是工匠精神,是孜孜不倦的钻研,精益求精的打磨,亦或是苦心孤诣的创造……从一名普通电力员工到“大国工匠”、“2025年全国劳动模范”,30年的职业生涯里,孙利强始终坚守在电力科研一线,秉承着力臻完美的态度对待每一项科研项目,用自己的行动印证了专注的力量。

入门:没有师傅就自己学

1995年,孙利强从哈尔滨工业大学电子精密机械专业毕业,进入内蒙古电力科学研究院化学技术研究所工作至今。多年来,他始终致力于水质分析仪器技术的科研创新工作。推动科技成果在能源一线领域实地应用,用创新成果解决生产一线的实际难题,始终是孙利强多年来科研工作的出发点和落脚点。

刚刚来到化学技术研究所,孙利强的第一份工作是负责维护电厂的水质分析仪器,该项工作与其自身所学专业的关联度甚小。水质分析仪器是火电厂汽水指标监测的“千里眼”,关系着火电厂的安全运行。20世纪90年代,国内从事火电厂水质分析工作的技术人员少之又少。

在孙利强看来,没有师傅指教,反而让自己少了依赖性,将工作压力转化为动力。几年间,他与书本为伍,以实践为先,足迹遍及区内各发电企业,全面了解掌握了在用水质分析仪器使用情况,针对仪器目前存在的缺陷,他提出的多项建议被采纳。

随着在专业上的成熟度日益加深,孙利强也被委派承担多项急难险重的攻坚任务。

“当时的水垢已经超过1厘米,阻隔了与外界的热量交换,蒸汽如果冷却不下来,发电机组就运转不起来了。”回忆中,2009年3月,内蒙古华宁电厂的两台供热机组的凝汽器出现严重结垢情况,电厂使用高压水枪等人工除垢方式没有取得理想的效果。机组随时面临停机的风险,将会对集宁市区居民的生产生活造成不可估量的影响。

情急之下,孙利强和同事们临危受命,必须要在非常短的时间之内处理好故障。面对现实条件带来的技术难题,孙利强和同事们只能“另辟蹊径”,采取酸洗的方式除垢。十几天的时间里,孙利强和同事们在寒风中坚守在现场,彻底清除了凝汽器的水垢,保障了机组的正常运转。

攻坚:奔着问题去

多年来,孙利强始终坚持科研创新与生产实际紧密结合,科研攻关就是要奔着问题去。

变压器油是电力设备中重要的绝缘介质,变电站需要定期检测变压器油中溶解气体成分,以此来判断变压器的运行状况。

一直以来,内蒙古电力系统普遍采用气象色谱的方式来检测变压器油质,人工运维成本较大,并且现场缺少专业维护人员。为了解决在线检测装置维护量大的问题,孙利强创新性提出采取光声光谱替换气象色谱的方式来检测变压器的油质。与气象色谱相比,光声光谱最大的优势在于没有消耗品,免人工维护。

2019年,他主持完成了“变压器油中溶解气体光声光谱在线检测装置研制”科研项目,研发的装置分别在包头供电局、锡盟超高压供电局、薛家湾供电局正式使用。2020年11月25日该项目被中电联认定为“达到国际先进水平”,并获得内蒙古电力(集团)有限责任公司2021年度技术改进一等奖。

在发电厂学习期间,孙利强发现,在进行水质分析时,往往是先要在现场采样,拿到实验室进行检测。此种方式存在的弊端在于,取样过程有时会造成样品污染,有时所取出的样本不具备代表性,严重影响检测结果的准确性。

基于此,孙利强研发出了国内第一台第三代水质分析仪器“专用型在线式工业离子色谱分析测量装置”,该项目先后通过了中国电机工程学会和内蒙古科技厅组织的项目鉴定,鉴定结论为“该成果为国内首创,达到国际先进水平”。

截至目前该装置已在10多个发电单位应用,完成销售30多台,实现产值1500多万元,实现利税800多万元,该项目是目前为止内蒙古电力(集团)有限责任公司唯一一项拥有全部知识产权并成功实现转化的科研项目,先后获得内蒙古自治区2015年度科技进步一等奖、内蒙古电力(集团)有限责任公司2016年科技创新大会科技创新成果奖及2016年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果三等奖。

2017年,在自治区成立70周年大庆庆典上,受自治区科技厅推荐,孙利强作为自治区科学技术创新领域的杰出代表,受到中央领导的接见。

近年来,随着以新能源为主体的新型电力系统加速构建,孙利强把自己的工作重心逐步转移到电化学储能电站技术领域。作为一种新型储能方式,我区电化学储能发展较晚,在电化学储能电站的运行、维护方面还缺乏系统的研究。由他主持的“新型电力系统调峰调频电化学储能电站运行状态及控制技术研究”课题研究,将形成一整套电化学储能电站的运行、维护标准,指导电化学储能的电站的安全经济运行。

求索:精细是“匠人”的代名词

凭借着这股坚持和探索,孙利强荣膺多个“工匠”头衔。在谈到何谓匠人精神,在孙利强看来,就是要把工作做到精益求精,不放过任何一处微小的细节。每一项科研成果的研发都是过程中环环相扣的结果。如果总是有“夹生饭”,到处都留“小尾巴”,一旦结果不理想便无从下手查找。

在为现场提供技术服务的同时,他还积极投身科研创新工作,先后主持完成各类科研项目10余项,完成项目经费1000多万元,获得发明专利5项,实用新型专利5项,发表论文10余篇。

对于科研人员而言,时常会面临着过程中的多重不确定性,投入精力并不意味着就可以收获回报。一直以来,在科研的道路上,孙利强始终抱着尽一己之力,不在乎得失的心态,沉浸于工作过程之中。在他看来,失败是成功之母,之于个人而言,所有的付出都是有价值的,在千帆过尽之后见到万里星辰之时,内心的充盈是难以言表的。

在同事的眼中,孙利强淡泊名利、看清得失的心态使得他能够真正沉浸在科研工作中,也许在旁人看来,和冷冰冰的数据、仪器打交道枯燥乏味,但是他却可以在其中自见一片新天地。

勤勉务实、严谨细致、直率豁达……在孙利强的身上,集中了科研者共有的特质。从工作初期的一名普通工程师到如今荣誉加身的“全国劳模”,30年间,孙利强在电力科研技术领域谱写了属于自己的章节,为推动电力生产一线工作智能化发展倾注了智慧。